4つの事業所をぐるぐる回る。

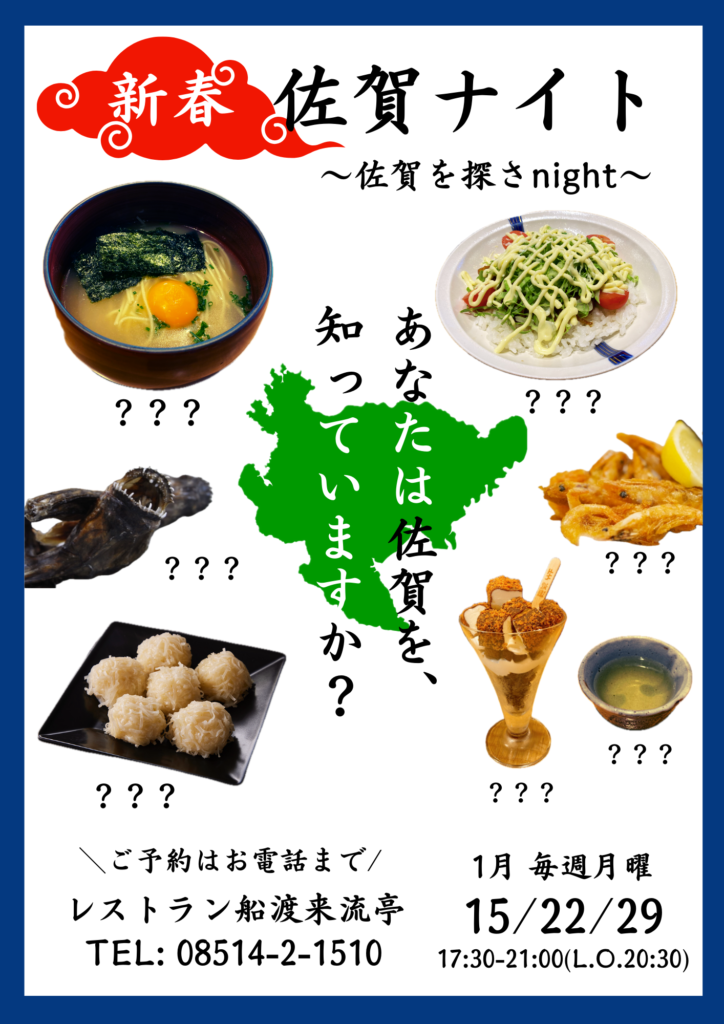

目標があって、そのために1月は「たくさん働こう」と決めていました。それでアムワークをとおして4つの事業所で働いていました。もともと働いていた隠岐ジオパーク推進機構・あとどに加えて、老人ホームの諏訪苑で朝食の準備補助をしていたり、港のレストランである「セントラル亭」でイベントを企画して週に一回ラーメンを作っていました。1日に二つの事業所を行くこともあって、そこから退勤したら個人のお仕事として魚達の世話です。最近はサメやフグの世話していました。

あっという間に1日が終わって、そして時間が経ち、年末年始すら遠い過去のことのように思いながら、疲れて眠りにつく。そんな日々でした。

“仕方なくやっている沼”にはまる。

実は、働き先を増やした最初、“仕方なくやっている”というのが正直な感覚でした。

「声をかけられたから、働く」

「欲しい物のためにちょっとお小遣いが欲しいから、働く」

そんな心持ちでやっていると、「後ろめたい」気持ちがたまってきます。働き先の人間関係にも自信がなくなっていきます。

そしてそんなときに限って、今年の水族館開催のためにお世話している魚が、病気になったり、不調になったりします。そうなるとお世話でやることは増えます。家に帰る時間はより遅くなります。

単純に忙しくなってくるので体の疲れも溜まってくるのですが、状況としては楽しくはないので、気持ちは盛り下がっていきます。「自分の状態があまりよくない」ということには、経験上わかっていてもなかなか気持ちが切り替えられないなかで、毎日の忙しさをこなしていくことが嫌に感じ始めていました。そうなると余計に「上手くいってない気がする」焦燥感が募ります。

クラゲに似た皿が、信条を思い出させる。

そんななかで、たまたま働き先の関係で、海士で陶芸をやられている隠岐窯の勇木さんと話す機会がありました。これは気持ちが切り替わる、いいきっかけでした。

まず隠岐窯の陶器たちは、働き先の一つであるビジネスホテルの”あとど”でも使われていて、その陶器は最初に持った時から印象に残っていました。

「この陶器は、クラゲに似ている」と感じていました。

そんなこと思うのは海士町では自分だけなのでしょうが、触った瞬間に思いました。

似ているのは形ではなく、“触った感覚”です。

隠岐窯の皿は割れやすく、実際に働き先の“あとど”のスタッフの方も何度か割ってしまったといっていました。実際、持って見ると“割れやすそう”な感覚が伝わってきます。

その感触が、クラゲに似ていると思ったのです。

クラゲも触れると簡単に体が裂けてしまいます。種類によっては、指で一瞬触れるだけで裂けてしまいます。どうしてそんなものが過酷な海で生きているのか不思議に思うくらい、とても繊細です。

隠岐窯の皿を持った時、「この皿、クラゲみたいに繊細に扱わないと、死ぬな」と思いました。

今世の中で販売されている多くの皿は「割れない」ことが多く、つまり「死なない皿」です。それは便利で大変ありがたいことでもありますが、そんな「死なない皿」ばかり使っていると、感性が死んでいくと気づかされました。自分の中の生命に対する感性が、知らず知らずに死んでいるのです。

一方で「割れやすい皿」を扱っていると、一定の緊張感をもって、大切に扱っている気がします。

こういった話は、相手によっては「へー。難しい話をするね」で消えていくものなので、普段は喋らないようにしているのですが、この“あとど”での体験が面白く、勇木さんと実際に話す機会があるとなった時、久々にそういう難しい話ができそうで楽しみにしていました。

「皿はいずれ割れるもの」

「使われることに意味がある」

と勇木さんの言葉を聞いたとき、分野は違いますが共感する視点や考えが多く「やっぱりそんな考えだったのか。あの触った時に感じたことに間違いなかった!」と勝手に盛り上がっていました。そしてつい質問してしまいました。

「普段はなにが楽しいんですか?」

そう聞いてみると

「逆に思うのだけど、毎日って楽しいもの?」

と言われて、ハッとしました。

毎日が楽しいとか楽しくないなんて、どうでもいい自分だったじゃないか。

SNSにありそうな「自分は毎日好きなことをしていてハッピーであり幸せ」というバカバカしい考えに影響されていることに気づかされたのです。

「バカバカしい考え」は失礼ですし、否定したいわけではないのですが、「自分は違うんです」ということを遠慮せずに言えて、理解してもらえるだろう相手って、そんなにいません。こういった話は、自分の古巣である水族館でも、なかなか分かち合えない話です。水族館でも一部の職員(特に若手)は「好きなことを仕事にした自分」を振りかざしてくる人がいます。過去にそんな人と話を合わせるのが苦痛に感じていたこと、本来の自分はそんなステータスはくだらないと思っていた記憶が甦ってきたのです。

なので「毎日って楽しいもの?」といわれて、自分の中で溜まっていた話がようやくできるとおもって、吐き出しました。

「そうなんですよ。毎日魚の世話をしていて、別に楽しくなんかないですよ。でもだからこそ魚がちょっと健康になったりするととても嬉しいんです。上手くいかなくて魚が死ぬこともあります。それは辛いです。でも学びが深くなったりするし、楽しいこともあればそうでないこともある、それでよくて、生き物と向き合っていることそのものが面白いと思うんです」

たしかそんなことを言いました。

久しぶりに、普段は話せないことが共有できて、ホッとしたことを覚えています。

“仕方なくやっている沼”から抜け出す。

そこでの会話をきっかけに、意識して日々の向き合い方を変えようと思いました。

“楽しくなくても大丈夫”なことを思い出すと、気持ちが楽になりました。

アムワークの仕事を少しだけスムーズにできるようにする。飼っている魚が少しでも元気になるようにする。微妙な変化に着目していくと、淡々とした毎日でも、少しずつ鮮やかに見えるようになっていきました。

魚の世話をすることも、アムワークで働くことも、ある意味でフラットであり、同じであることが再確認できると、働くモチベーションが変わります。自然と”今”に疲労感を感じることが大きく減りました。

“未来の自分を考える”より“自分の未来を大切にする”

そんなこんなで、気づくと1月を終えて、2月に入ろうとしています。冒頭で少しだけ書いたセントラル亭でのイベントも終了し、ラーメン作りも終えました。

セントラル亭で働く最終日1月29日の前日に、このアムワークの投稿文章を書き始めたのですが、自分と向き合うべく、悶々と考え事をしていると、自分の中の変化を認識し始めました。

“未来の自分”を考えることより“自分の未来”を大切にしようと考え始めている気がするのです。

青臭いことを書いている気がしますが、ここでいう“未来の自分”とは、“今の自分”がなってみたいと思った将来の自分です。

頭ごなしに否定するものでもないと思いますが、注意深く自分を観察する必要があると思うようになりました。“今の自分”の中にある、承認欲求や願望からくる“誇大妄想な未来の自分”になろうと考える可能性があると思います。

一方で“自分の未来”を考えると、“今の自分の現実“を直視した上で、現実的でありかつ理想も追求するバランスがとれるイメージが湧いてきます。現実的になり過ぎるのと退屈なので考え物ですが、誇大な夢を妄想で終わらせていくより、小さなことでも現実を変えていくことに人生の面白みがあるように、今は思います。

淡々と日々は過ぎていきます。でも、魚は少し回復しています。

話は未来に戻すと老人ホームの諏訪苑で朝食の準備補助をしていると、介護施設という特性上、ふと自分の50年後(約80歳)を考えます。そもそも生きているのかわかりませんが、生きていた場合「老いている」のは確実です。

“人が老いなくなる未来“もあるといわれます。それこそ不老不死のクラゲからそれを研究している人もいます。しかし、もしそんな技術ができたとしても、一般人の自分は特に事故が無ければ「老いて死ぬ」それはほぼ確定でしょうし、そう考えた方が引き締まった人生が過ごせそうです。

海士に来て、もう少しで一年経過。

「海士にきて、もうすぐで1年ですね」と言うと、

アムワークの人からも、働き先の事業所の人からも、「もっと長くいるように見えますけどね~」と言われることが多いです。自分でもそう思います。

自分のFacebookが、「1年前の思い出をシェアしよう!」と通知を飛ばしてきて、覗いてみたらまだ東京にいる頃の過去投稿が表示されていて、「え、このときってまだ1年前の話なの?」と思います。東京にいたころの自分が感覚的に3年くらい前に感じています。それだけ充実しているということですね。ありがたいことです。

頭の中の整理もついてきました。今年、自分が何をするとよいか、焦点が定まってきているように感じています。